"Донецкий вариант" _ МСП

Информационный портал Донецкой региональной организации Межрегионального союза писателей - Международного сообщества писательских союзов.

четверг, 26 сентября 2024 г.

Возрождение "Общеписательской литературной газеты"

Мероприятия к 90-летию Союза писателей СССР и 165-летию Российского Литературного фонда в Центральном доме литераторов

18 сентября в Москве в Центральном доме литераторов прошли сразу несколько масштабных мероприятий: 18-е очередное отчётно-выборное Общее Собрание Международного сообщества писательских союзов (МСПС), 14-я очередная отчётно-выборная Конференция ОООП «Литературного сообщества писателей России» (Литфонд России), а также торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию Союза писателей СССР и 165-летию Литфонда.

Межрегиональный союз писателей (МСП) на этих мероприятиях представляла председатель Правления Межрегионального союза писателей, член Исполкома МСПС, руководитель Луганского отделения (МСП), ОООП «ЛСПР» Наталия Морозова (Мавроди).

При регистрации, начавшейся в 10 часов утра, каждый делегат получил приглашение на вечернее торжественное мероприятие, а также пакет с блокнотом и ручкой, оформленные соответствующей мероприятиям символикой, первый выпуск «Общеписательской Литературной газеты» и солидный, почти в 500 страниц, сборник «Я люблю тебя Россия».

В ходе Собрания был заслушан отчёт председателя МСОО «МСПС» Юрия Викторовича Коноплянникова за период 2021-2024 гг. Много было уделено внимания работе по восстановлению законных прав МСПС, как правопреемника Союза писателей СССР с 1992 года, который в настоящее время объединяет 48 писательских объединений из 38 стран и регионов России. Остро звучал вопрос возврата имущества МСПС, а также незаконно отнятых помещений, принадлежавших МСПС, по адресу ул. Поварская, 52/55, известному, как «Дом Ростовых». В связи с чем, участники Собрания подписали Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину.

Работа МСПС была признана участниками Собрания единогласно удовлетворительной. Мероприятия к 90-летию Союза писателей СССР и 165-летию Российского Литературного фонда в Центральном доме литераторов.

Согласно повестке Собрания, был принят отчёт Ревизионной комиссии, а также прошли выборы председателя МСПС – им вновь стал Ю.В. Коноплянников. А также нового состава Исполкома МСПС и Ревизионной комиссии. Исполком избран в количестве 19 человек.

От Межрегионального союза писателей в состав Исполкома вошла Наталия Морозова (Мавроди).

В выступлениях делегатов помимо вопросов жизнедеятельности организаций, прозвучали и предложения уделять больше внимание переводческой деятельности, а также детской литературе, изданию новых талантливых произведений для детей, несущих духовное и воспитательное начало.

От Межрегионального союза в качестве подарка МСПС в связи с 90-летием СП СССР была передана книга «Любимый город над Луганью» – коллективный сборник стихов, главный герой которого – город Луганск. И герб Луганска – города, в котором в 1993 году был создан Межрегиональный союз писателей при поддержке и многолетней помощи Международного сообщества писательских союзов. Юрию Викторовичу Коноплянникову вручена литературная премия имени Владимира Даля, присуждённая решением Правления МСП за весомый вклад в развитие современного литературного процесса.

А также вручены «Благодарности» за многолетнее творческое и деловое сотрудничество с Межрегиональным союзом писателей: Почётному председателю, заместителю председателя по общим вопросам Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» Олегу Зайцеву; председателю Рижского Союза литераторов «Светочъ» Людмиле Межиньш; советнику по организационным вопросам МСПС Мариаме Фомичёвой и председателю Президиума ОООП «Литературное сообщество писателей России» (Литфонд России) Лидии Эсмурзиевой (г. Москва).

В завершение Собрания всем участникам вручили памятные медали к 90-летию Союза писателей СССР. А также были награждены литераторы, внёсшие значительный вклад в деятельность МСПС.

От МСП памятной медалью были награждены Почётный председатель Межрегионального союза писателей, член Исполкома МСПС (1998 - 2014), главный редактор сайта МСП «Свой вариант» Владимир Спектор, председатель Правления Межрегионального СП, шеф-редактор сайта МСП «Свой вариант», член Исполкома МСПС (с 2019 г.) Наталия Морозова (Мавроди), заместитель председателя Межрегионального СП, член Исполкома МСПС (2014-2019) Иван Нечипорук.В ходе 14-й очередной отчётно-выборной Конференции был заслушан и утверждён отчёт председателя ОООП «ЛСПР» (Литфонда России) Коноплянникова Ю. В., отчёт Ревизионной комиссии, а также избран новый состав Президиума, Ревизионной комиссии и утверждены предложенные изменения в Уставе ОООП «ЛСПР».

Завершающая торжественная часть прошла в Арт-кафе Центрального дома литераторов. Награждения, поздравления, чтение стихов, исполнение песен проходили в тёплой, непринуждённой обстановке. И, конечно же, в такой атмосфере самое ценное – это общение. Новые знакомства, проекты и беседы с коллегами, отношения с которыми за годы сотрудничества из деловых и творческих стали дружескими.

Не единожды за этот день звучала благодарность руководству Международного сообщества писательских союзов за большую работу, проделанную за период 2021-2024 годы, за возможность вновь почувствовать уверенность в нерушимости того доброго начала, которое было заложено 90 лет назад.

И несколько слов о сборнике «Я люблю тебя Россия» и первом выпуске «Общеписательской Литературной газеты».

Идея создания поэтического сборника, объединившего авторов разных писательских объединений МСПС, принадлежит Людмиле и Петру Межиньш – руководителям Рижского Союза литераторов «Светочъ». Они же провели и трудоёмкую, скрупулёзную работу, став его составителями.

В сборнике размещены произведения семи писательских организаций, входящих в состав МСПС. Но на Собрании было высказано предложение продолжить хорошее начинание и сделать выпуск подобных сборников периодическим.

Радостным событием для всех делегатов стал и первый выпуск возрождённой «Общеписательской Литературной газеты» – печатного органа МСПС, который является не только информационно-литературным изданием, но и звеном, объединяющим все писательские объединения Содружества.

воскресенье, 23 июня 2024 г.

Молитва Елизаветы Хаплановой

Воин может привыкнуть к войне. Даже к 10-летней Донбасской Отечественной. Поэт – нет.

Любое его стихотворение о войне – это всегда мольба. Молитва. О чём десятилетняя молитва поэта Елизаветы Хаплановой, с первой минуты Русской Весны и народного сопротивления находившейся в эпицентре событий на Донбассе и пишущей о ней и проникновенно, и строго, и отчаянно, и зло, и с надеждой? О нас с вами. О нашем отношении к происходящему рядом, всего на расстояние одного выстрела, излому. Человеческому, геополитическому, нравственному.

Шепчут молитвенные просьбы губы. Сцеплены в мольбе руки. Глаза

устремлены в образа. И при истинной вере они, лики с икон, начинают сами

смотреть на нас. Так доходит мольба до Неба…

В книге-молитве Елизаветы Хаплановой два раздела. Они неравнозначны по объёму,

отличает их и энергетика произведений: после начала СВО в творчестве поэта

появляется всё больше и больше уверенности в завтрашнем дне. А значит – в

Победе. Только вот память всё равно не отпускает, всё настолько сплетено в

образах, смыслах, что радуешься за творческую удачу автора, сумевшего

запечатлеть время, передать его атмосферу, тональность, надежды и чаяния. И

когда однажды наступит не перемирие, о котором с такой надеждой написано в

книге, – но победа над речёвками детишек

в детском саду «Москаляку на гиляку», над поджигателями людей в Одессе,

убийцами «донбасских ангелов», шествиями бандеровцев по захваченному в полон

городу-герою Киеву, осквернителями Киево-Печерской Лавры, – когда вознесутся

ввысь отстроенные города, зазвенит на площадках детский смех, будем ждать от

Елизаветы Хаплановой и других книг. С пронзительной лирикой, зарисовками о природе,

философским осмыслением жизни, – всё это присутствует в её рукописях и сейчас,

но ждёт своего часа и своего книжного времени.

А пока… Пока книга о 10 годах войны. О времени Z, выпавшем на наши плечи,

вошедшем в наши судьбы. О выездах автора «за ленточку», в зону СВО к бойцам и в

госпитали к раненым. Поэт-медсестра. Поэт-солдат. Поэт-молитвенник. Елизавета

Хапланова. Читаем. Соприкасаемся.

Николай ИВАНОВ,

полковник, председатель

Союза писателей России

вторник, 14 мая 2024 г.

Подведены итоги конкурса им. Твардовского

ХVIII всероссийский конкурс патриотической поэзии имени А. Т. Твардовского «Есть имена и есть такие даты...» учреждён и проводится Калужской областной организацией Российского союза профессиональных литераторов.

Конкурс проводится с целью усиления патриотического воспитания граждан, уважительного отношения к защитникам земли русской, сохранения исторической памяти и чистоты русского языка, повышения интереса к истории России и малой родины, к лучшим военно-патриотическим традициям отечественной и зарубежной литературы.

Не без гордости сообщаем, что по результатам конкурса в номинации «Стихи о Родине и малой родине» для авторов старше 35 лет победителем стала член Межрегионального союза писателей Иванова Кристина (Денисенко Кристина), Донецкая Народная Республика, г. Юнокоммунаровск.суббота, 6 апреля 2024 г.

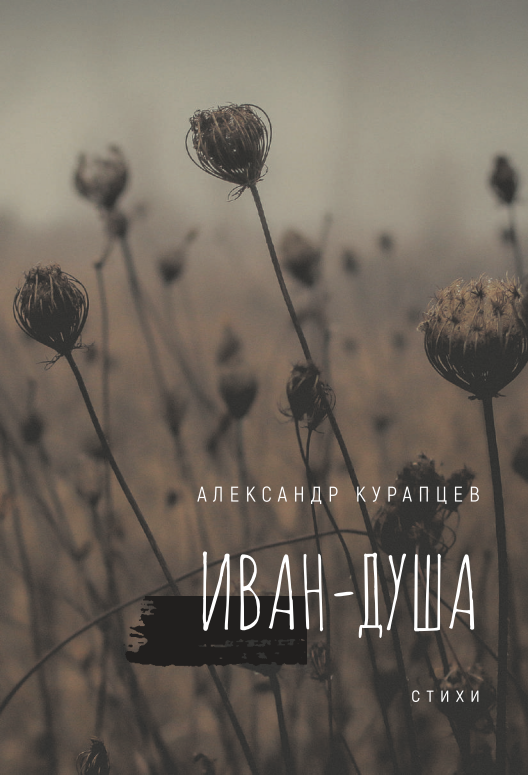

О книге Александра Курапцева «Иван-душа», СПб, 2024 г.

ДОМ И ДЫМ

В этом сборнике пять частей: пять времён года, пять сторон света, пять углов дома. В нём всё так, как пишутся хорошие стихи, и всё-таки что-то пугающе не так. В нём есть знание жизни, чувство слова, мужественная зрелость, творческая свобода – и что-то помимо этого. Что-то слегка раскачивающее созданный автором поэтический мир. То ли колыбель над бездной, то ли катафалк в степи.

Если нужны жизненные объяснения этой особенности, они есть. Поэт Александр Курапцевродился в Донбассе в 1981 году, а значит, пережил несколько социальных землетрясений: распад страны, в которой явился на свет, потом другой, в которой учился забывать первую, потом обретение третьей, в которой идёт война.

В книге представлен поэтический отчёт о прожитой жизни: от момента, когда «младенец ловит небо ртом» до всего, что этот младенец, подрастая, увидит. О самом себе немного, почти ничего, только взгляд – то пристальный, по-детски удивлённо рассматривающий диковинные мелочи бытия («букaшкa, крошкa, куколкa, жучок, / отмычкa, спичкa, ключик, язычок, / дрожaнье звукa, музыкa и ритм…»), то по-стариковски отдалённо видящий мир в целом («a здесь вверху сплошнaя блaгодaть / небесный грaд святые госудaри / до будды и христa рукой подaть / и солнцу улыбaется гaгaрин»), но всякий раз какой-то нездешний, иносторонний, проницающий увиденное насквозь и не объясняющий, как с этим жить.

Смена времён видится тоже в разных ракурсах. Вот вид в целом, обобщающий, как бы испытывающий, насколько поэтично это обобщение, насколько оно скрижально в своей летописной очевидности:

раньше в городе гудели шахты росли терриконы

по выходным электричка ходила москва-петушки

рождались железные люди ржали железные кони

а теперь тут только пустыня буйки да флажки

Но вот взгляд молодеет, становится зорче, жёстче, хлёстче, всматривается в лица и души соотечественников, которые когда-то «собирались во дворах / надували шарики / выходили на парад / куталися в шарфики / пили водовку с лица / с каплями сердечными /за свободу до конца / и до бесконечности», а теперь их как будто подменили:

нынче ходим на парад

в балаклавах шарфиках

кто подонок кто дурак

кто вообще без шарика

по-звериному рыча

будто и не люди

и не любим ильича

никого не любим

Реальнее этой реальности и самого вождя, видится поэту только язык, который «живее всех живых» и который останется, когда построенные миры будут разрушены до основания. Язык, который «нa слове ловит и берёт нa клык», который берет «и мысль, и смысл», и все, что есть в мире, и сам мир – «берёт и человеком говорит». Не «с человеком», а «человеком». Так они работают, эти гаджеты: поэзия, библия, жизнь.

Транслируя трансцендентное, Курапцев виртуозен и разнообразен. Стремясь не оборвать возникающую связь, он трансформирует речь, настраивая её на смыслы, которые не вмещает ни синтаксис, ни семантика. Кажется, что в его текстах, как и в его жизни, происходит распад мира и языка, который замедляется только тем, что не утрачивается смысловая связь, удерживающая стихи от провалов в заумь или околоумие. Они остаются внятны и понятны, только местами, деликатно тронутые деконструкцией, заставляют переключаться на смежные смысловые планы, в том числе и на политические.

Естественность, с какой жизненная реальность в стихах Курапцева превращается в поэтическую ирреальность, вызывает вопросы (в общем-то, необязательные) о степени осознанности автором своей поэтики, и автор предусмотрительно, не раз и не два, отвечает на них, например, так:

я жалок я сделан из жилок и стен

как стебель некрепок и слеп

приходит воркуя господь новостей

приносит сомнительный хлеб

и крошит на камни горелую плоть

чужую мою и свою

в хреновые новости верит господь

и клавиши пальцы клюют

Курапцев – книгочей, но стихийный, свободный. Он природен и самороден, но его, казалось бы, окказиональные приёмы не лишены системности. В них проступают трещины и границы поэтической деформации – то высокая, ветхая, ковчежная парность, то нестойкая, балансирующая бинарность:

• словесно-семантические цепи и слитки («спит-богатырским-сном-богатырь-и-с-ним-богатырский-конь», «про то про сё как жилибыли / как перестали жилибыть») и фантомные обрывы («синее мо», «светлое бу»);

• звукосмыслы («косточка и космос», «кожура и конура», «тернии и тени», «сумма да сума», «ларёк и рагнарёк») и смыслоритмы («и бедный бедный павел павел нервный», «что тебе до камня, если сам ты вода, вода»);

• именные окликания («Полфрейда за коня, полдетства за Эдипа!», «был мужем Дон Кихот, был пацаном Патрокл, и Торин Дубощит был родом из народа, и Кухулин почил, и Щорс, и Моторола») или нарицания («ты спокойный будто будда / будто нетто будто брутто», «рыщет в пыли по следу вещий кудесник-пропп»);

• интертекстуальные мерцания («во глубине донецких руд», «скучно, бес, неизлечимо скучно», «звезда сомнительного щавеля», «без гвоздей не построить людей», «клавиши пальцы клюют», «кто стучится в дверь ко мне / бытие и время», «из Тудырки с приветом») или паронимические трансформации («надень колечко обречальное», «назгуглы правят одиночеством», «не хватайся нервно за стопкарм»);

• совмещение масштабов («В стакане дня темно и сыро, / звенит набат / кофейной ложкой. А над миром / дымит труба…»), смешение времен и культур («Во тьме египетской не видно ни хренa, / тьмa вaвилонскaя густa и солонa, / зaто кaк днём, светло во тьме донецкой…»), смешение вообще всего со всем («нисходит с небa голубь или боинг, / нечистый дух, смешав добро и зло, / вселяется в железо и бабло»)…

Стихотворная кабанистика осложняется символическими и трагическими смыслами. Например, повторяющееся созвучие «дом и дым»: «cмотришь на воду видишь домa и дым», «дома нет и дыма нет». Это важнейшие опорные концепты мироощущения поэта: дом, которого нет («был у меня дом»), и родина, которая в дыму («гонит татарин пленных валит дым от икон», «из Одессы несёт человечиной, над Донбассом клубится дым»), вызывающая в культурной памяти грибоедовский «дым отечества» и тургеневский «дым» заграницы. А еще – библейское объяснение братоубийственной войны, обращённое к праматери, к прапамяти, к родине:

Мама, мама, брат мой Авель

пьяный в дым приходит в дом,

никого не узнавая,

мебель ветхую ломает

и кричит, что он – из рая

завербованный святой,

что ему теперь всё можно.

Он богует, словно царь,

потому что взял и ожил…

а в канаве придорожной

блеет тихо, осторожно,

недобитая овца.

А в центре этого всего – дымящегося, горящего, страждущего – Иван-душа. Как говорится, лирический герой. Или, как уже не говорится, эпический автор.

Стесняясь своей миссии, современный гомер умаляет свои буквы и прописи, но совершает то же, что должен делать эпический автор: умирает в своих героях, чтобы стать голосом своего народа. Упоминаемая им Итака – символ родной земли, жизненного пути, истока и итога: «И всплывает в памяти что-то совсем не то: / головешки, сажа, измятая береста… / у земли два имени тихих – Исток, Итог, / ты растёшь в неё, руки в стороны распластав».

Устремляясь, куда влечет рок (Янка, Г.О., Цой), современный дант то вкалывает «во глубине донецких руд», где «скрежет и рокот», то возносится в заоблачные выси, где «кружат ангелы», а он «ещё не жив, уже не мёртв». Его эпика мифологична (Харон, Ахеронт, Лета, Эвридика), а его путь похож на бред («по кронам фонарей, по крышам, / по парапетам, по крестам / дремучим сном, летучей мышью»). Это реальная жизнь, но и воображаемый побег – «сквозь гладь бумажного листа».

Следуя за своей звездой, современный гоголь перемещается из окаянной окраинной Тудырки – через летаргический Ленинград («он повсюду теперь – этот город по имени Ленинград») – в не менее призрачный Петербург. И там, в искажённом, нет, исхоженном русской классикой пространстве, приходит осознание авторской идентичности: «и я шагал не ощущая тверди / и мне казалось это после смерти / бредёт моя донецкая душа / и мёртвый питер смотрит не дыша». Донецкий поэт, не переставая быть им, становится русским больше-чем-поэтом.

Александр Кораблёв, Донецк

воскресенье, 3 марта 2024 г.

Возрождение ежеквартальника "Новый горизонт"

После годового простоя вышел новый выпуск ежеквартальной газеты, вестника Донецкой региональной организации МСП - "Новый горизонт". Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.

четверг, 28 сентября 2023 г.

100-летие Горловского ЛитО "Забой"

В сентябре 2023 года, наш край отметил 100-летие начала литературного движения в Донбассе. И Горловка была не последней в становлении краевой пролетарской культуры.

А началось все, как уже неоднократно указывалось, с приезда Михаила Слонимского в гости к Евгению Шварцу, который в тот момент отдыхал у родителей под Соледаром. Как он пишет в своих воспоминаниях, посетив рудничный посёлок, осмотрев окрестности, спустились в соляную шахту. «Через несколько дней – пишет Слонимский – я отправился в Бахмут, в газету «Кочегарка» (заметим, что тогда газета называлась «Всероссийская кочегарка»), чтобы завязать связь с местными литераторами. Сосед Шварцев, уполномоченный Сольтреста, довёз меня на своей тачанке. Вот и Бахмут, зелёный, южный, весёлый город с разноцветными домиками, с галерейками вдоль окон. В редакции газеты «Кочегарка» за секретарским столом сидел молодой белокурый, чуть скуластый человек. Он выслушал мои объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза его светились как-то загадочно». Этим скуластым человеком оказался Николай Олейников – секретарь газеты, который подтолкнул редактора газеты, к решению пригласить молодого ленинградского писателя к выпуску литературного приложения к газете. В редколлегию был приглашён и Евгений Шварц. Этот замечательный писательский триумвират (М. Слонимский, Е. Шварц и Н. Олейников) в результате и организовали выход журнала «Забой» в сентябре 1923 года. Первый же выпуск вышел 40-тысячным тиражом. «В первом номере – пишет далее Михаил Слонимский – ещё господствовали петроградцы, с которыми, как, впрочем, и с москвичами и киевлянами, мы связались с первых дней работы. Содержание номера составили главы из повести Николая Никитина, рассказы Зощенко «Агитатор» и Порфирия Трейдуба «Месть», стихи Николая Чуковского (он начинал со стихов) и местного автора К. Квачова. Были также статьи и обзоры по международному положению, сельскому хозяйству, местному производству, литературе и искусству. На зелёной обложке рисунок: «Семья немецкого рабочего». Последний раздел — «Сатира и юмор». Итак, «громада двинулась и рассекает волны...» Да, этот тоненький журнал казался нам громадой, столько в него вложено было труда, пота, крови, надежд и упований. Наследником и продолжателем его является нынешний журнал «Донбасс». В «Забое» начали свою деятельность такие талантливые писатели, как Б. Горбатов, М. Тардов, поэт П. Беспощадный, критик А. Селивановский и многие другие». К зиме 1923 года, когда выход «Забоя» наладился и состав сотрудников определился, Слонимский вернулся в Петроград. Шварц, оставшийся на Донбассе, писал ему: «Журнал стоит твёрдо». В результате появления литературного журнала началось стягивание литературных сил донбасских писателей, что и послужило основанием того, что через год, осенью 1924 года, родился Союз пролетарских писателей Донбасса «Забой», первыми его членами были: Алексей Селивановский, Борис Горбатов, Михаил Снежин, Григорий Баглюк, Юрий Чёрный, Павел Беспощадный, Николай Олейников, Порфирий Трейдуб, Феликс Ковалевский, Валентин Харчевников и другие. Они опубликовали декларацию своего союза. «Забой» поначалу был автономной писательской организацией, а затем вошёл в состав Всероссийской Ассоциации пролетарских писателей – ВАПП, что дало возможность донбасским писателям побывать на первой Всесоюзной конференции писателей страны в Москве, а Борису Горбатову стать членом правления ВАППа. А редакторский триумвират полным составом позже собрался вновь уже в городе на Неве, где они вместе работали в журнале «Ленинград».

Именно тогда в 1923 году и появилась в Горловке местная ячейка «Забоя», которая в 1927 году уже размещалась во Дворце труда, позже, когда в Горловку переехала редакция «Кочегарки» – в горисполкоме. После войны литературное объединение уже носило имя газеты, которая стала родителем донбасской литературы. Хотя накануне выхода в свет журнала в Горловке во всю действовала молодёжная творческая группа «Синей блузы», участники которой сочиняли собственные стихи и песни, сатирические памфлеты, выпускали световую газету, которую демонстрировали в клубах и озвучивали её для безграмотных. Именно синеблузники Вячеслав Диденко (Юрий Чёрный-Диденко) и Валентин Харчевников стали первыми членами городской ячейки «Забоя» в Горловке.

При редакции «Кочегарки», когда она уже «прописалась» в Горловке, в литературном кружке периодически вспыхивали творческие споры о массовости литературного движения. К концу 1930-х годов многие предприятия стали культивировать творчество своих доморощенных авторов. Каждый город спешил отметиться выпуском собственной литературной газеты. Горловка тоже не осталась в стороне от этой тенденции. В 1930-х годах в городе существовало несколько литературных газет, среди них наиболее нашумевшие: «Литературная газета» и «Пионерская литературная газета». Члены пролетарского союза «Забой», а к тому времени уже и ССП СССР, боролись по мере сил с такими явлениями, как профанация литературы. Разгромные статьи горловца Владимира Торина в центральной печати поставили жирную точку этому спорному процессу. В 1939 году все подобные издания стали закрываться.

Интересен тот факт, что в 1933-34 годах Исаак Бабель, проводивший свой медовый месяц с женой в Горловке, был настолько занят темой шахтёрского труда, посещал предприятия, спускался в угольные лавы, наблюдал за работой изотовцев, что не уделил горловскому литзабою внимания, нет никаких воспоминаний о его встречах с городскими литераторами. Хотя можно предположить, что подобные сведения после ареста Бабеля просто постарались предать забвению.

В предвоенные годы в Горловке, помимо литературных фигур Павла Беспощадного и Юрия Чёрного Диденко на слуху уже были такие имена, как Владимир Торин (Леонид Ильевич), Василий Корниенко, Евгения Быстрицкая, Борис Котов, молодой паренёк Сергей Посниченко. Стихи горловцев публиковали журналы, выходили коллективные сборники, литераторов опекала кузница донбасской литературы – газета «Кочегарка». Но пришла война. Кто-то, надев военную форму ушёл на фронт и погиб, а кто-то по окончании войны остался в рядах Красной Армии.

Послевоенные годы были бурными и созидательными, в Горловке появились новые люди, которые подхватили литературное знамя, это молодые фронтовики Николай Гончаров и Николай Домовитов, которые руководили литобъединением при «Кочегарке» в 1950-60-х годах. Газета в свою очередь переселилась в новое здание на улице Горького, где для заседаний литобъединения был создан актовый зал. К сожалению очень скоро Николая Гончарова забрали на повышение изначально в Донецк, а потом и в Москву, а чуть позднее и Николая Домовитова перевели в Пермскую областную организацию ССП СССР.

В 1980-х годах у руля находился сперва Евгений Сердинов, а потом литературным объединением руководил Сергей Посниченко, который отдав Советской Армии немало лет, выйдя в отставку, вернулся в Донбасс. Поселился он в Донецке, но долгие годы каждый выходной отправлялся в Горловку на собрание лито. Появились новые имена: Юрий Меняйло, Валерий Калмыков, Елена Мищенко, Тамара Мальчик (Гончарова). Но с годами Сергею Васильевичу стало сложно добираться в Горловку, и чаще всего заседания стал возглавлять Евгений Легостаев, а порою главный редактор газеты Эдуард Каштановский.

В конце концов, демократические веяния привели к тому, что в городе в конце 1980-х появилось первое альтернативное литобъединение – студия «Рубикон», которое возглавлял Владимир Христовой. Его активными участниками были Сергей Фесенко, Ирина Шевченко, Арис Клименко, именно здесь начинали свой творческий путь молодые поэты Андрей Икрин и Вадим Носатов. Литобъединение «Кочегарка» к тому времени покинуло свои пенаты при редакции газеты, и перебралось в здание общественных организаций (ныне ДДЮТ), где уже занимал свой угол «Рубикон». Но наслаждаться собственными помещениями литературным объединениям пришлось не долго. После путча 1991 года здание общественных организаций отобрала Компартия УССР, которую выселили из горисполкома.

Литературное объединение «Забой», которое арендовало сперва цокольное помещение на проспекте Победы 41, а позднее две комнаты в здании бывшего ШСУ на ул. Мориса Тореза 2, развернуло активную творческую и издательскую деятельность. У руля ЛитО на тот момент стояли председатель правления Пётр Навроцкий и его заместитель Анатолий Горенко, ответственным секретарём организации был Сергей Чернявский. После выхода коллективного сборника «Прикосновение к истокам» коллектив принял решение зарегистрировать свой печатный орган – ежегодный альманах «Восхождение», первый номер которого вышел в свет в 1994 году. При Литобъединении появилось «дочернее» предприятие Молодёжная судия «Пилигрим», которое возглавлял Андрей Икрин, где проявились во всей силе новые имена: Ирина Груздева, Виктория Полякова и Руслан Гончаров. Очень большой приток молодой крови в «Забое» был благодаря Натальи Бугир, которая при Дворце ДЮТ вела литературный кружок «Лира».

Литературная школа «Забоя» с самого начала ставила перед собою высокую планку, те, кто прошёл литературную закалку в Литобъединении, понимают, что именно эта школа стала одной из первых ступенек на пути к успеху и саморазвитию.

После смерти Петра Навроцкого, лито поочерёдно возглавляли Михаил Цалко, Сергей Чернявский, Николай Новиков, Оксана Егорцева, Татьяна Высоцкая.

К сожалению, после начала гражданского противостояния и последующих военных действий в Донбассе многие горловчане покинули город, среди них и литераторы. В этой связи литобъединение «Кочегарка» практически кануло в Лету. Занятия в Лито «Забой» постепенно из еженедельных превратились в ежемесячные и, чаще всего проходили в полупустом помещении. Коллектив Лито в нынешней ситуации переформатировал работу объединения, активно участвуя в культурных проектах городских учреждений, выступая на творческих вечерах поэтического клуба «Словечность», которые проводит Татьяна Высоцкая при ДК «Кочегарка», проводят презентации издательского проекта «Прикосновение к истокам», который организовал Сергей Чернявский. Многие авторы из Лито «Забой» являются также членами других писательских организаций: в большенстве - Межрегионального союза писателей, СП России и др.

Но литературные традиции, которыми вправе гордиться горловский «Забой», живут. Сейчас именно Горловское лито является единственным объединением носящее имя донбасского союза пролетарских писателей, ведь даже журнал, пройдя всевозможные пертурбации, именуется ныне «Донбасс.Лит.ру». Однако, мы понимаем, что ничто не в силах помешать литераторам всего Донбасса в сентябре 2023 года отпраздновать литературное рождение нашего края.

Со 100-летием, «Забой»!

И. А. ЧЕРНЯЕВ